アークテリクスが最初に作ったものって? 空間まるごと、体験するブランド初の大規模展覧会

原宿神宮前6丁目、明治通り沿い。アウトドアブランドがずらりと立ち並ぶエリアで2店舗を展開し存在感を発揮している「ARC’TERYX(アークテリクス)」。原宿の街でも、ブランドロゴのモチーフとなっている“始祖鳥”を見かけない日はないほどの人気ぶりだ。

「ARC’TERYX MUSEUM」内の装飾にも使われているジャケット

単なるアウトドアウェアに止まらないその魅力は、世界中でファッション好きから玄人な山好きまでを虜にしている。そんなアークテリクスがキャットストリート沿いのスペース「6142 HARAJUKU」で大規模なイベントを開催中。その名も「ARC’TERYX MUSEUM(アークテリクスミュージアム)」。まるごとブランドの魅力を体感する展覧会である。

オモハラエリアでも数あるアウトドアブランドの中で、アークテリクスの何が特別なのか。その根源を探るべく、プレスプレビューに足を運んだ。

まるで美術品 アークテリクスが愛される理由と魅力を原宿で体感する

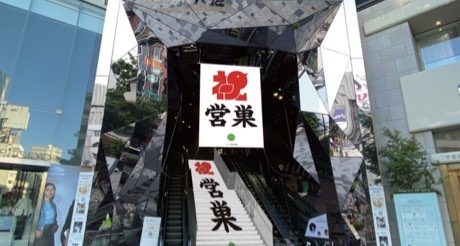

キャットストリートで一際存在感を放つガラスの建物。2023年まで近所、もともと「6(ロク)」や「District UNITED ARROWS」があった場所に移転した「RAGTAG」が入っていて、その前はインテリアショップ、今はイベントスペースとなっている。

知っている人も多いかもしれないがこの建物、建築界のノーベル賞といわれる「プリツカー賞」を取ったこともある建築家・妹島和世が設計していたりする。

さておき、ガラス一面にデカデカと“ARC’TERYX MUSEUM”とブランドの象徴、始祖鳥のマークをラッピング。これだけでも見応えがあるし、期待感を抱かせてくれる。

入り口にはブランドパーパス(ブランドのビジョン、スローガン的な)「LEAVE IT BETTER(この世界を 美しく)」の文言がお出迎え。展示の内容とアークテリクスのプロダクト全てに通ずる大事な言葉なので覚えておきましょう。

プレスプレビューの時は空いているエリアから見させてもらったが通常はエレベーターで登って3Fからスタート。3Fは、アークテリクスのブランドヒストリーの特別ムービーを鑑賞するスペースだ。

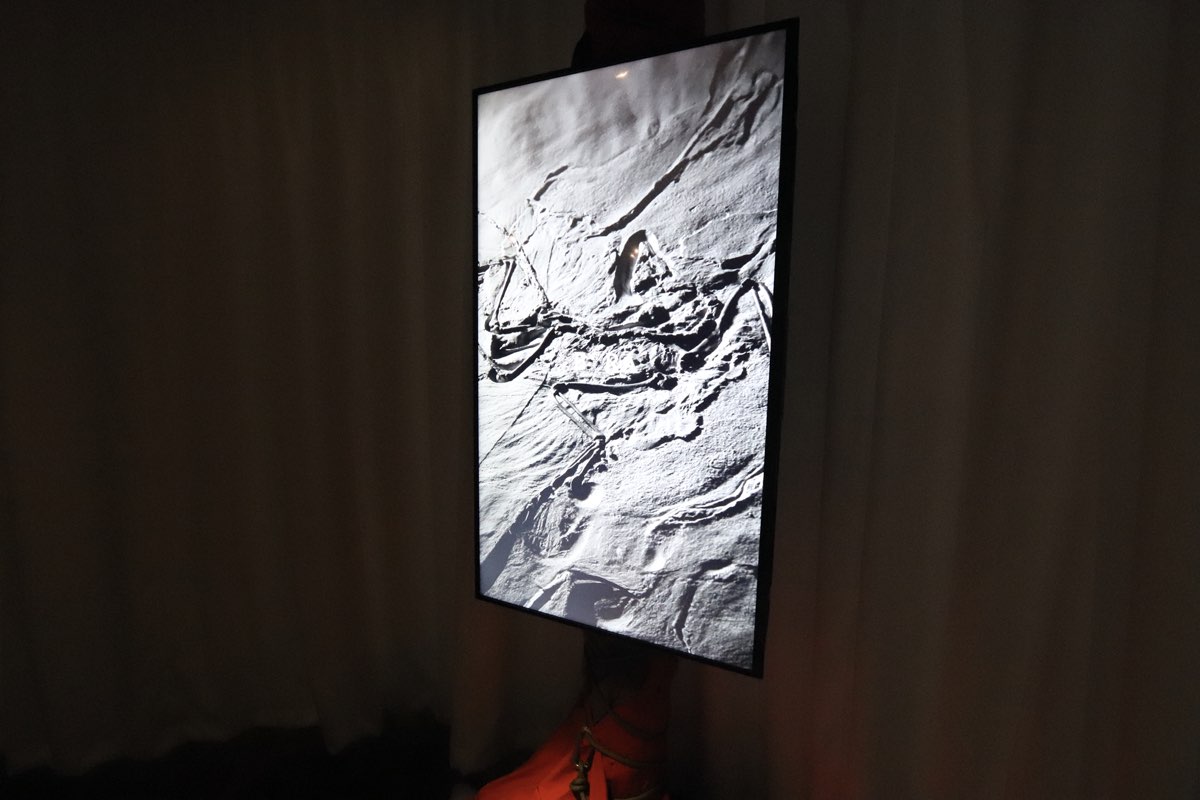

およそ5分ほどで入れ替え制のため、手前のスペースで一旦待機。モニターにはロゴのモチーフとなっている「始祖鳥」の化石がモニターに映し出され、柱にはたくさんのジャケットがくくられており、「宝の山...」と息を呑んだ。

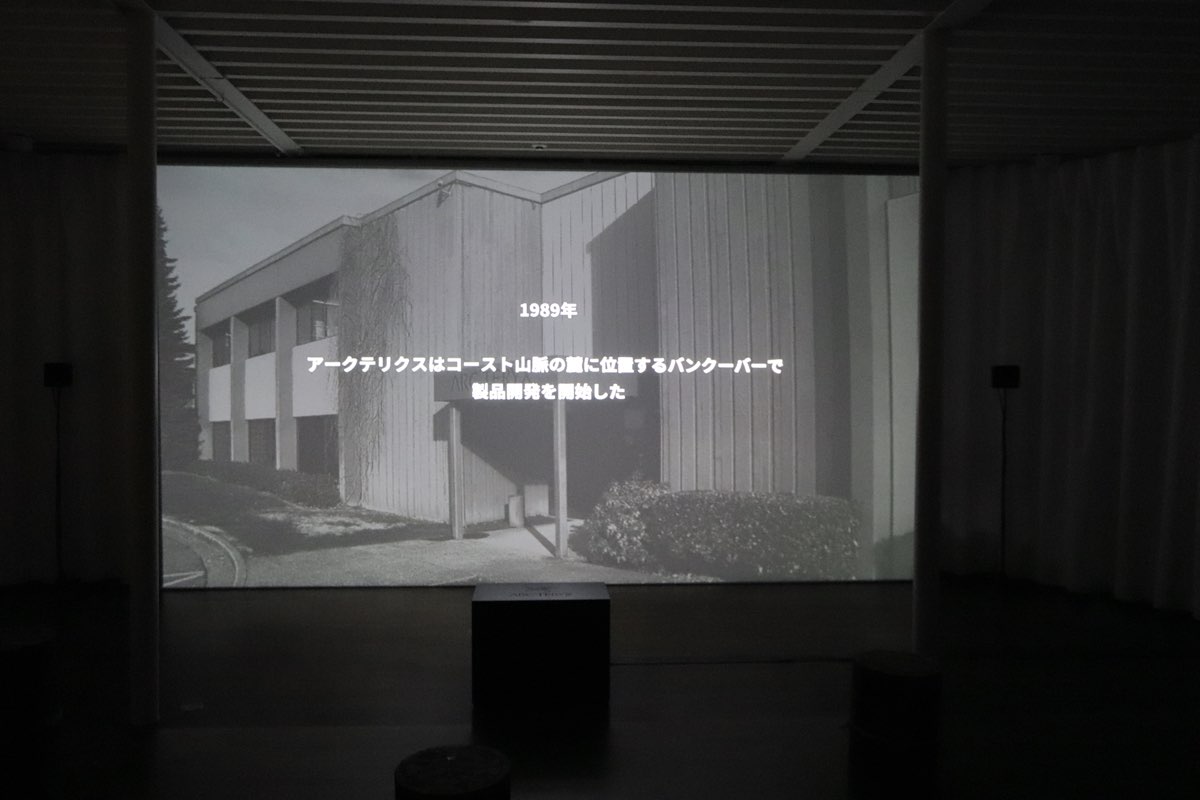

カーテンで隔たれた上映スペースに進み、用意された好きな場所に座って鑑賞アークテリクス創業の地はカナダ・バンクーバーのブリティッシュコロンビア。オフィスから1時間以内でコーストマウンテンにアクセスできる立地が、ブランドのクリエイティビティと性能、機能性、デザインに磨きをかけたのだという。

「良いプロダクトが生まれるのはデザインセンターではなく、山」という言葉が物語るように、全編を通じて場所や環境に対する思いは強く、アークテリクスのローカルマインドを感じとることができた。

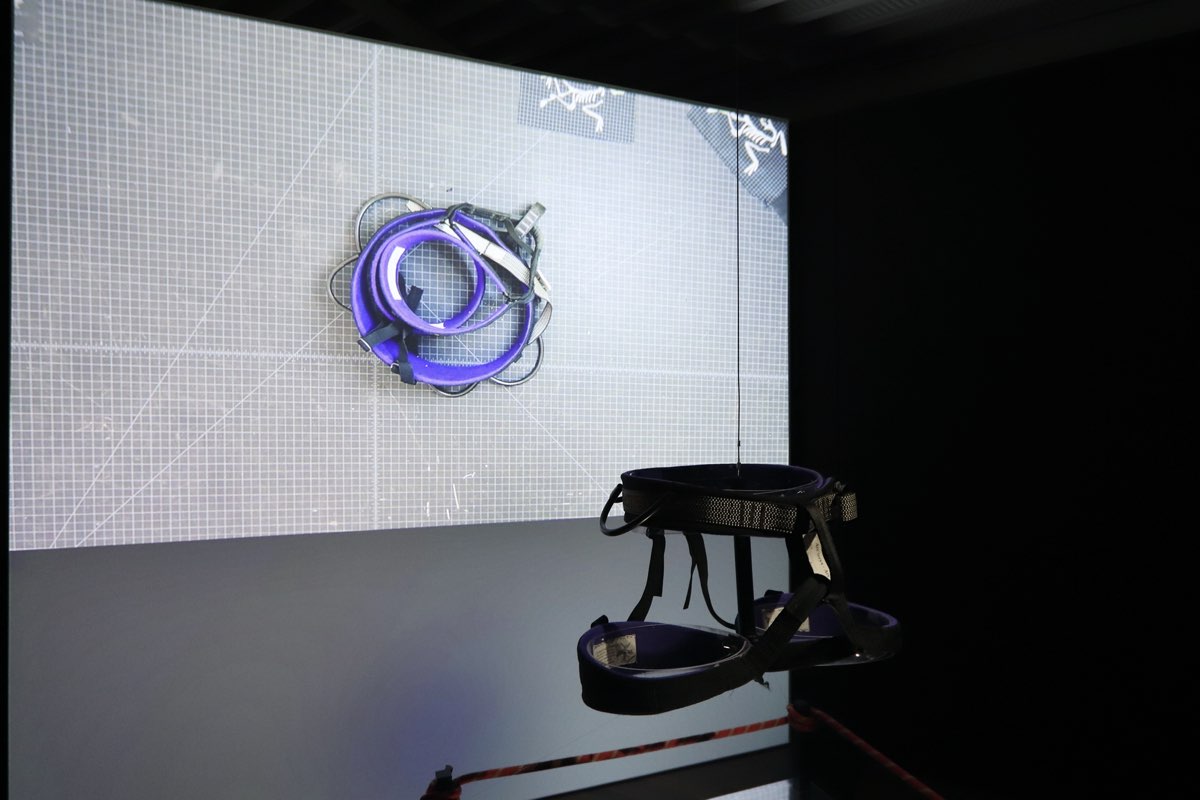

今や世界中にファンがいるビッグカンパニーになったアークテリクス。その始まりはロッククライミングで使うハーネスだった。というのは意外な事実。最初からジャケットやバックパックを作っていたわけではないのだ。

社名も「ロックソリッド」という名前で1989年に創業。友人同士のデイブ・レインとジェレミー・ガードによる、いわゆるインディペンデントなガレージブランドのひとつだった。

クライマーでもあった二人は当時市場に流通していたハーネスでは満足できず自分たちで試作を繰り返しては、クライミングの聖地「スコーミッシュ」に行き駐車場で売っていたんだとか。すごい話。

そんな「ロックソリッド」の転機は、当時からハーネスのレビューを行っていたアメリカのロッククライミング専門誌「クライミングマガジン」が彼らのハーネスを高く評価したこと。以降のリテーラーショーではブースに人が詰めかけたという。

クライミングマガジン編集部に送られてきていたサンプルの箱に、一人の編集者(元編集長兼発行人・Duane Raleigh)が気づくまで放置されていたというから人生は面白い。もしも発見されていなかったら、今のアークテリクスはなかったかもしれない!?

1991年にアークテリクスへと社名を変更。より良いものを作る「LEAVE IT BETTER」の精神で、進化の象徴である始祖鳥(Archaeopteryx)をロゴと社名のモチーフとした。

1994年にハーネスに使われていた熟成型3Dフォームをバックパネル、ショルダー、ヒップベルトに採用した「BORA BACKPACK」と1998年に発売した「アルファ SV ジャケット」の変遷を会場では見ることができる。

これが「アルファ SV ジャケット」の1stモデル。今ではお目にかかることも珍しいアイテムだ。

1998年の発売から25年。1stモデルから223gの軽量化とパーツの改良を経て今に至る、アークテリクスの技術の結晶。

浸水を防ぐ生地の継ぎ目のシームテープは既製のものだと23mm。余分だしデザイン的にも美しくないということで、職人が手作業で50メートル巻きのシームテープを19mmに切って調整していた。現在ではシームテープ幅が8mmの箇所も。細部と狂気に美しさは宿るというわけ。

シームテープの幅の比較。見た目の美しさは裏側を見れば一目瞭然。

実際にはなかなか簡単に手が出せる価格ではないけどマニアックとも言える開発・製作者の執念が詰まっていることがよくわかる(ちなみにアルファ SVジャケットは本来アイスクライミングで-20°に耐え、ロープで擦り切れない密度の高い生地を使っているため街中で着るには当然オーバースペック)。

しかし数年以上に渡って長く使うことを考えれば、割に合う買い物だ。価格を納得させる高品質、高機能、高耐久性が「LEAVE IT BETTER」のものづくりの精神を支える、アークテリクスのコアなのである。

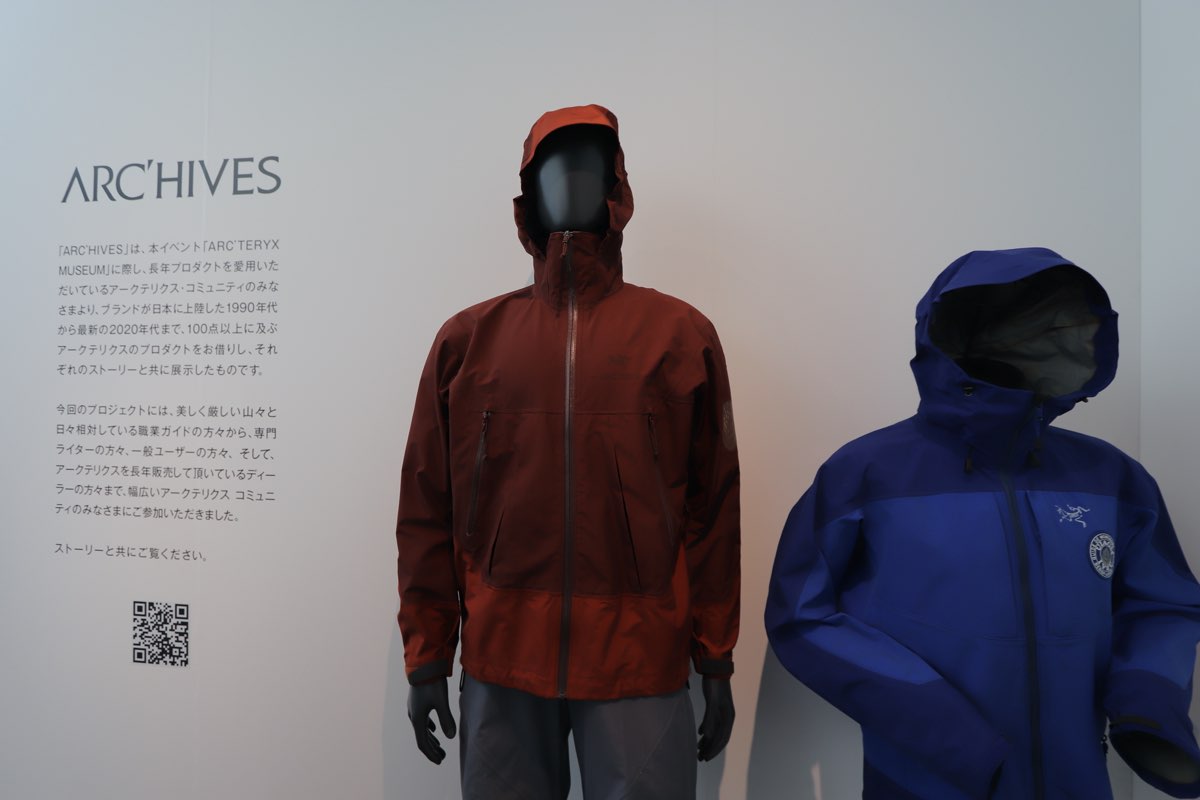

1Fに降り立つとこの展覧会のもっとも象徴的な展示スペース「ARC'HIVES」が広がる。アークテリクスプロダクトをユーザーから募る試みは初。実際に愛用されてきた100点以上のギアとウェアが一堂に会す様は圧巻。

山には登らないクセにアウトドアウェア、化学繊維が大好きな編集部員が心待ちにしていた展示である。

ARC'TERYX MUSEUM©

ARC'TERYX MUSEUM©

8000メートル級の山に登る山岳ガイドが着用してきた歴戦のギアから、気鋭のアーティストがストリートで着用してきたウェアまで、どのアイテムにもストーリーが添えてあっていくら見ていても見飽きない。

本来8000メートル級での使用は想定していないそうなのだが、8000メートルの山でも通用する高機能、高耐久性が証明された。

汚れや傷も愛おしく、ちょっと使い古された風合いもかっこいい。素材は化学繊維だけど、これってもはやヴィンテージのレザーアイテムやデニムと同じ領域なのでは。

一際目を惹くバッグパック。絵が得意な娘に描いてもらったという親子のエピソードが微笑ましい。

余剰となった生地を組み合わせた特別なジャケットは、アークテリクスが取り組むサーキュラーエコノミープログラム「ReBIRD™」の一環「ReCUT™」によるもの。

カラーパターンの大胆な切り返しが特徴。 内側にはシリアルナンバー付き。

「ReCUT™」ジャケットは現在北米エリアのみで展開されており、事前告知なしで店頭に並べられる。日本ではまだ導入されていないが、今回のイベントを機に近い将来、原宿の店頭で見つけられる日が来るかもしれない。

一番手前は毎回大好評のBEAMSコラボアイテム第三弾のもの。横に並ぶ「ReCUT™」ジャケットの要素がありつつ日本的な「侘び寂び」をテーマとしており、海外人気も凄まじい。さすがの意匠である。BEAMSとの長年のコラボも、ファッション的に広まった要因の一つ。

というのも今回、「ReBIRD™」プログラムを体験できるワークショップが用意されているのもポイント(事前予約制)だからだ。アークテリクスの端材を使用してこの世に二つと無い自分だけのポーチやネームタグを作成可能!

素材を探すだけでも楽しくて時間が溶けていく。世界でひとつの自分のアークテリクスアイテムをその手で創り出してほしい。

服飾学校出身のOMOHARAREALスタッフはチャコペンの使い方やチェーンを通すハトメを付けるのもお手のもの。なんだかうらやましい。

最後は、アークテリクスミュージアムスタッフが圧着機で好きな文字や用意されたステッカーをプリントしてくれる。

編集部で作成したオリジナルのネームタグが完成!ロゴやタグ部分、おいしいところをいただいちゃいました。

プレスプレビュー同日にはレセプションも行われ、ワークショップスペースはインフルエンサーたちで大盛り上がり。

神宮前に拠点を構え、数々のブランドとパートナーシップを組み、企画展やイベントを開催している原宿のアップサイクルコミュニティ「New Make」が提携し「ReBIRD™」ワークショップを監修する。

会場にはジャケットを分解してつなげ、コーストマウンテンの山並みを表現したNew Make制作のフラッグが飾ってある。もはやアートだ。ちなみに会場から徒歩3分の「New Make Labo」もアークテリクス仕様になっている。

工業製品でありながら、会場に展示されたそれらはまるでオリジナルのアートピースのようであり、アンティーク家具のような輝きを放っていた。まさしく“ミュージアム”の名にふさわしい。

ARC'TERYX MUSEUM©

ARC'TERYX MUSEUM©

そんな風に思えるプロダクトって、特にアウトドアウェアではそうそうないんじゃないか。実際アークテリクスはヴィンテージ市場でも値段が高騰しているし、海外コレクターによるアーカイブブックも人気を博している。

それだけ、アークテリクスの始祖鳥ロゴは特別なのだ。デザインと機能性に徹底的にこだわったものづくりは、IT分野でもっとも大きな成長と成功を収めたと言えるであろうガレージブランド、スティーブ・ジョブズがタクトを振った「Apple」に通ずるものがある。

平易な言い方をすると、アークテリクスはアウトドアウェア界のApple的存在と言えるかも。

原宿の街ではハイエンドヘッドフォン「Air Pods Max」を耳に付けている若者が多いが、アークテリクスも同様。性別を問わず若者たちがかっこよく着こなしている。ひとつのファッションアイコンであり、ステイタスの象徴として愛されているのだ。

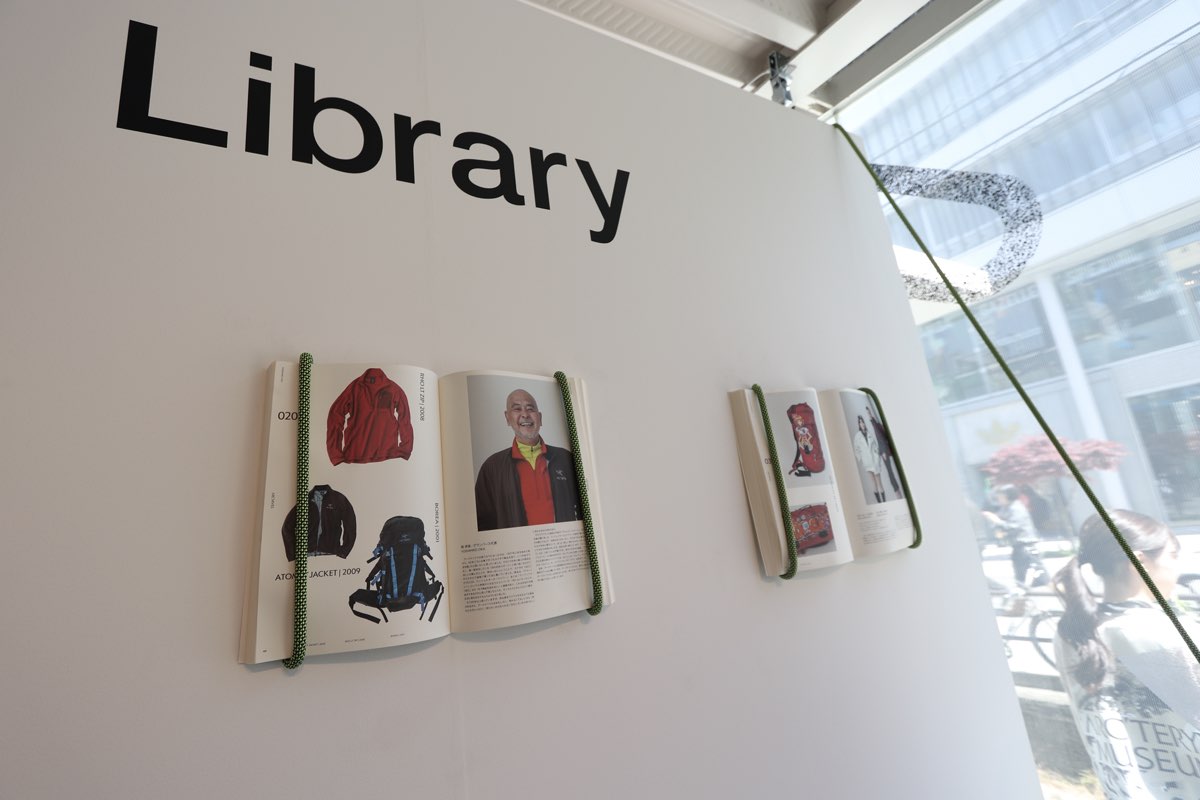

展示したアイテムとエピソードが収録された「ARC'HIVES」。ブックカバーもジャケットに使われているGORE-TEX製。

山へ登るプロフェッショナルから、街中のファッション好きに至るまで、なぜ長くたくさんの人に愛用されるのか、それはアークテリクスが積み重ね、研鑽してきた技術と叡智があってこそと言えよう。そんな知られざるアークテリクスの魅力が凝縮された展覧会だった。

「ARC'HIVES」は非売品だが1階の会場内にて読むことができる。展示されたそれぞれのアイテムにはQRコードが付属し、ストーリーを読み取れる。

プロだけでなくデイリーユースまで多くの人に愛されるアークテリクス。オモハラエリアでもよく見かける「始祖鳥」のロゴマークがなぜ特別なのか。その秘密、根源的な魅力に迫るのが「ARC’TERYX MUSEUM」なのだ。

ARC'TERYX MUSEUM©

ARC'TERYX MUSEUM©

美しさと機能性にこだわったデザインと、確固たるフィロソフィーからなるプロダクトの数々に魅了されること間違いなし。GWにかけて、映画上映やランイベント、クロージングトークなどが控えている。ぜひ足を運んでみてほしい。

■ARC’TERYX MUSEUM

開催期間:2024年4月20日(土)~ 5月5日(日)

住所:東京都渋谷区神宮前6-14-2

営業時間:11:00~19:00

※入場無料、予約不要(*一部予約が必要なイベントあり)

※入場時、手持ちのデバイスより名前とメールアドレスを入力。発行された入場チケットで入場

Text & Photo:Tomohisa Mochizuki