「原宿駅」最後の日 96年間働いた街のシンボル

90年以上も街のシンボルであり続けた「原宿駅」が2020年3月20日の終電をもって役目を終えた。この駅舎は、東京オリンピック・パラリンピック終了後に解体され、商業ビルと駅舎を復元した建物を新たに建設するという。できる限りデザインを再現し商業ビルの一部になるそうだが現駅舎の細部まで見られるのは3月20日が最後。そんな姿を目に焼き付けるべく、原宿駅のラストを見届けに訪れた。

原宿駅の歴史

【年表】

明治39年(1906年):日本鉄道品川線(現在の山手線・赤羽線)の駅として開業

明治42年(1909年):山手線に名前が変わる

大正13年(1924年):渋谷駅寄りにホームを移動し現在の駅舎が建てられる

令和2年(2020年):3月20日終電で役目を終える

令和2年(2020年):3月21日に新駅舎開業

そもそも原宿駅は明治39年(1906年)、日本鉄道品川線(現在の山手線・赤羽線)の駅として開業し、当初は現在の場所ではなく、代々木駅寄りに位置していた。明治42年(1909年)に山手線に名前が変わり、関東大震災の翌年である大正13年(1924年)年に渋谷駅寄りにホームを移し、現在の木造駅舎が建てられた。その後、1945年5月の東京大空襲を乗り越え、2020年3月20日まで96年間も原宿を見守り続けてきた。

2020年3月20日最後の原宿駅

2020年3月20日、朝の原宿駅。通常通り朝の通勤に使われているが、どことなく寂しく感じる。

原宿駅は、都内で現存する木造駅舎の中で最も古い建物。設計したのは大正5年(1916年)に煉瓦造りの横浜駅(2代目)も手がけた当時の鉄道省技師の長谷川馨氏。

北方ヨーロッパの「ハーフティンバー様式」という柱や梁(はり)を装飾としてみせる木造建築の技法で作られたイギリス調のデザインになっている。尖塔付きの屋根、白い壁、二重斜格子文の窓格子は愛らしく長年親しまれてきた。

そんな欧風の外観は復元されるかもしれないが、このホームへ向かう緩やかなスロープはこの日で見納めだろう。

古いレールを再利用したブリッジの構造や外観と同じくハーフティンバー様式の階段もなくなってしまうのは惜しい。

改札からホームへ向かうスロープ。いつもはなんとも思わなかったこの通路も、なくなってしまうと思うと感慨深く、色々な思い出が蘇る。

改札を出てすぐには、白と黄色のレトロなステンドグラスが。(写真左と右上部)

ステンドグラスは、1988年2月に日本におけるパブリックアート制作の草分け的存在である「クレアーレ熱海ゆがわら工房」によって制作された。東京メトロ副都心線・渋谷駅や池袋の陶板レリーフや横浜外国人墓地資料館のステンドグラスなど日本を代表するアーティストと協働で多くの作品を手がけている。復元の際は、是非この材料をそのまま利用してもらいたい。

西洋風の愛らしい外観はもちろん、古いレールを再利用したブリッジの構造、ステンドグラスなど細部まで様々な技術とセンスが詰め込まれていたことを改めて感じた。関東大震災や東京大空襲を乗り越えてきた歴史ある原宿駅は、街のシンボルとして多くの人を励まし続けてきた存在だったことだろう。

そして……

2020年3月21日新駅舎がオープン

翌日の2020年3月21日、新駅舎の運用が開始された。

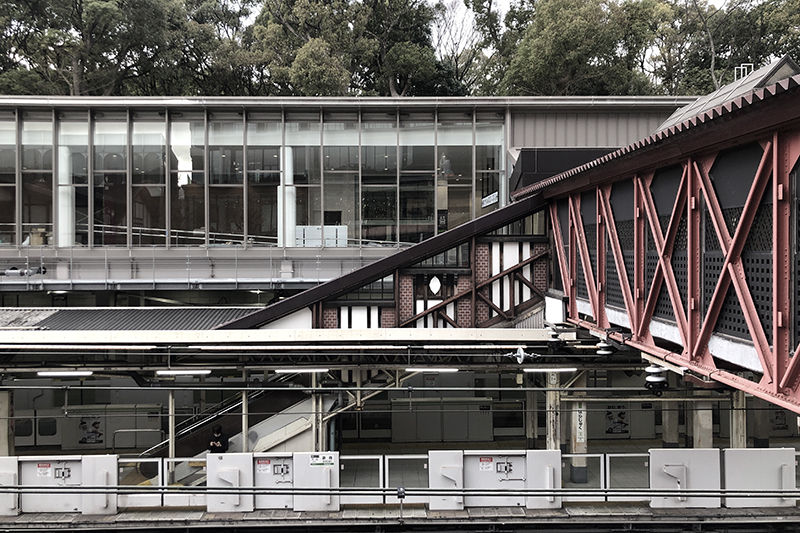

新駅舎と木造駅舎を同時に見られるのは貴重な期間だろう。新駅舎は、2階建てガラス張りと都会的で、歴史的な木造駅舎とのコントラストが感じられる。

街のシンボルであり、震災や空襲にも耐えてきた木造駅舎とそれに隣接している新駅舎。その光景はまるで、木造駅舎が「90年以上の間、いろんなことがあって大変だったけど、原宿はいい街だから未来は任せた」と新駅舎にエールを送っているように感じられた。

Text:Ayaka Minoda

Photo:Kazuyuki Ono