記号の残像を発掘する、光のトリップツアー

ネオンの光ってなんでこんなに魅力的なんだろう。ネオンサインを嫌いな人ってそういない気がするし、ここ数年見られるニューレトロブームによって、若者を中心に流行している側面もある。その一方で、オリジナルのネオンの光は年々減少しており、希少なものになりつつあるという。職人も減っているという話を聞くが、そんな中でネオン菅の光に惚れ込み、光の造形を追い求めるネオンアーティストがWaku(WAKU/ワク)である。

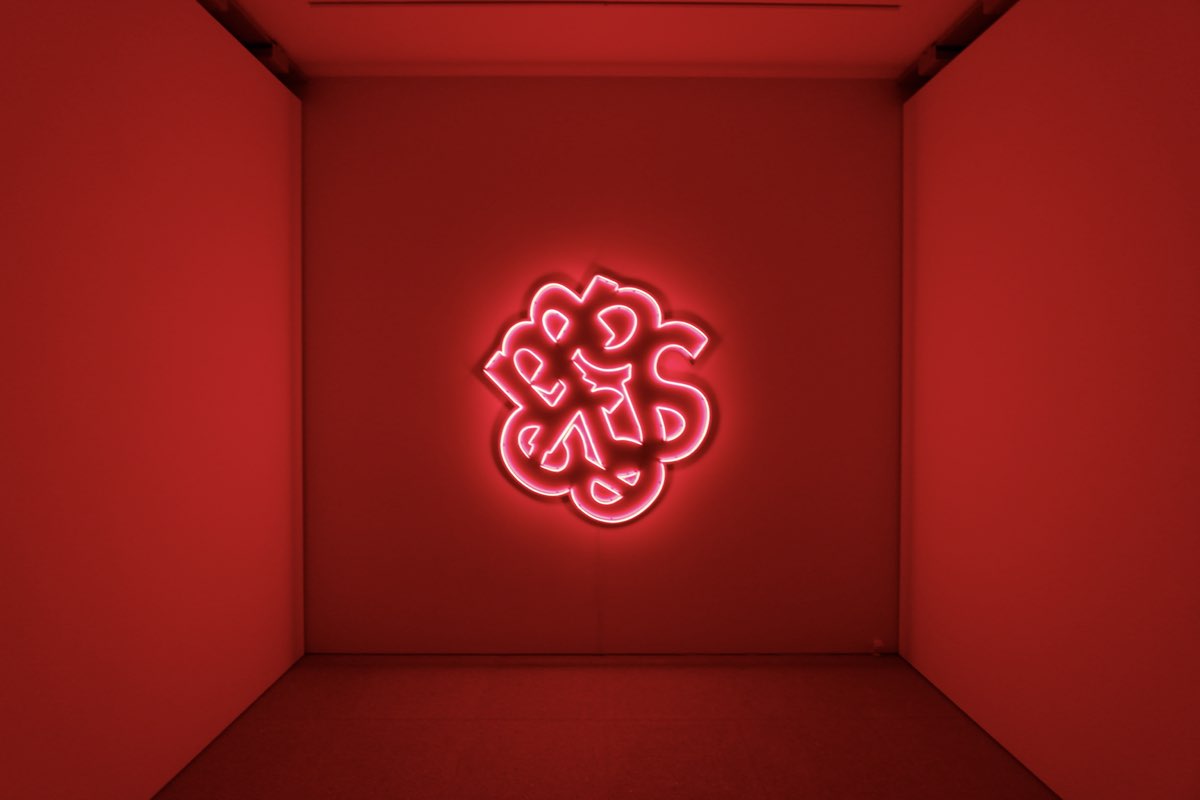

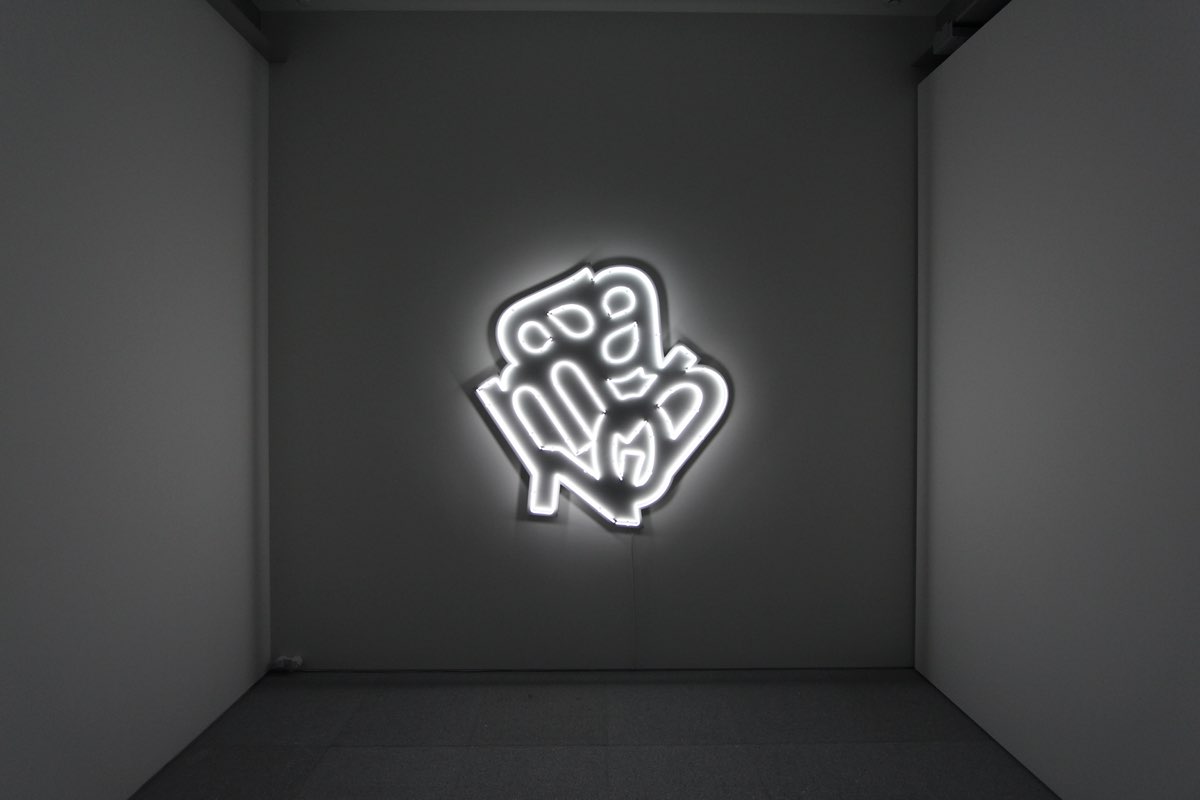

既存の表現に囚われることのない、Wakuの自由なネオン作品は見る人を魅了し続けている。そんなWakuの最新個展「Afterimage」が原宿・神宮前5丁目のGallery COMMONで開催中(オープニングレセプションも大盛況だったそうだ)。どうやら今までの展示とは一線を画した、“消費的記号”をモチーフにした作品が見られるらしい。ネオンサインや“消費”と縁深い表参道・原宿で、記憶の中に眠るモチーフを掘り起こす、光のトリップツアーへ出かけよう!

Focus:ここが見どころ!Waku「Afterimage」

・Gallery COMMONの空間とWakuのネオンが神聖な雰囲気を漂わせる。

・モチーフの元をイメージするのも醍醐味。

・光を見つめているうちに不思議と安らいでく感覚が心地よい。

1996年生まれながら、ネオン菅の光に魅了されたというWaku。渡米して有名なネオンサイン職人の元で経験を積み、帰国後はネオンアーティストとして活動しながら、自身もネオン職人として企業の仕事を請け負っている。看板屋としてネオンサインを手がけているからこそ、着想した今回の展示。肝心なのは元ネタであるロゴをバラバラにして圧縮し、無意味なものへと変化させていることだ。

Wakuのネオンは1分ごと、順番にライトアップされる。ひとつひとつの光に集中してほしいというWakuの意向でこのような展示方式にした。暗闇の中でおぼろげに、儚くも美しい光を放つ作品たちは神聖な雰囲気を帯びる。じっと見ていると元ネタのイメージがだんだんと浮かび上がってきて、頭の中で結びついた瞬間は気持ちが良い。Wakuが今回制作した消費社会的記号=数々のロゴが「堅牢なサイン」としての強度を持っている証明だ。

ネオンの一般的なイメージは懐かしさなど“エモ”なイメージが多いが、Wakuのネオン、そして今回の作品は斬新かつ新しい可能性を感じさせるものだった。週末は人も多くなることが予想されるので、平日に足を運べる人は、平日の日中がおすすめ。静寂の中で光を見つめ、瞑想をするような感覚で心地よい鑑賞体験が味わえるはずだ。気になる人は以下のフォトレポートをスクロールしてチェックしてほしい。

写真で振り返る、Waku「Afterimage」

Wakuの作品と光を見つめているうちに、記号の化石を発掘していくような考古学的な視点を見出せる。そう思わせるのは空間との相性も大きく関係しているのだろう。

Wakuの作品と光を見つめているうちに、記号の化石を発掘していくような考古学的な視点を見出せる。そう思わせるのは空間との相性も大きく関係しているのだろう。

2021年にGallery COMMONが移転し、リニューアルオープニングを迎えた際に“原宿の住宅街に突然現れた次元の裂け目”という形容をしたが、静寂でいて、荘厳さすら漂わせる雰囲気は、まるで地下神殿のようにも思える(今回の展示が“光”にフォーカスしていることと、ギャラリー内の円柱もそのイメージを助長しているような気がする)。

作品はまるで1000年後の未来で過去の文明にあったオーパーツを集め、祀っているかのような神聖さを帯びていた。

これらの“消費的記号群”を全く知らない人が、バラバラに散らばったネオンサインを遠い未来で繋ぎ合わせたらこんな感じなのだろうか。などと、SF的な想像が頭の中を駆け巡る。

鑑賞者の多くは、これらの“消費的記号群”を知っているはずだし、日常的に目にしている。圧縮された文字列が自身のイメージと記憶に結びついたとき、現実のリアルな時間軸を知覚する。Wakuの光は、現代と未来を行き来するようなタイムトリップへと誘ってくれるのだ。

静かな空間で、ネオンの光を見ているだけでも、心が安らぎ気持ちが良い。

静かな空間で、ネオンの光を見ているだけでも、心が安らぎ気持ちが良い。

Wakuがネオンサインという表現を用いて仕掛けた、記号性の発掘ツアー。原宿のワームホール的ギャラリーの中に瞬く光を見つめて、あなたの中にあるあらゆるイメージを掘り起こしてほしい。

■WAKU個展「Afterimage」

開催期間:2022年10月15日(土)~11月 23日(日)

営業時間:12:00〜19:00

開催場所:Gallery COMMON

住所:東京都渋谷区神宮前 5-39-6 B1F

電話番号:03-6427-3827

※お出かけの際はマスク着用の上、こまめな手洗い・手指消毒を行い、混雑する時間帯、日程を避けるなどコロナウィルス感染症対策を十分に行いましょう。

Text:Tomohisa Mochizuki

Photo:OMOHARAREAL編集部