第3章:若い才能とともに歩む。〜原宿にしかないものを。トレンドへの新たな挑戦〜

それでは続いて、ラフォーレの特徴的な試みを取り上げつつ、その内面に切り込んでみよう。ラフォーレが抱く志や狙いとは、どんなものなのだろうか?

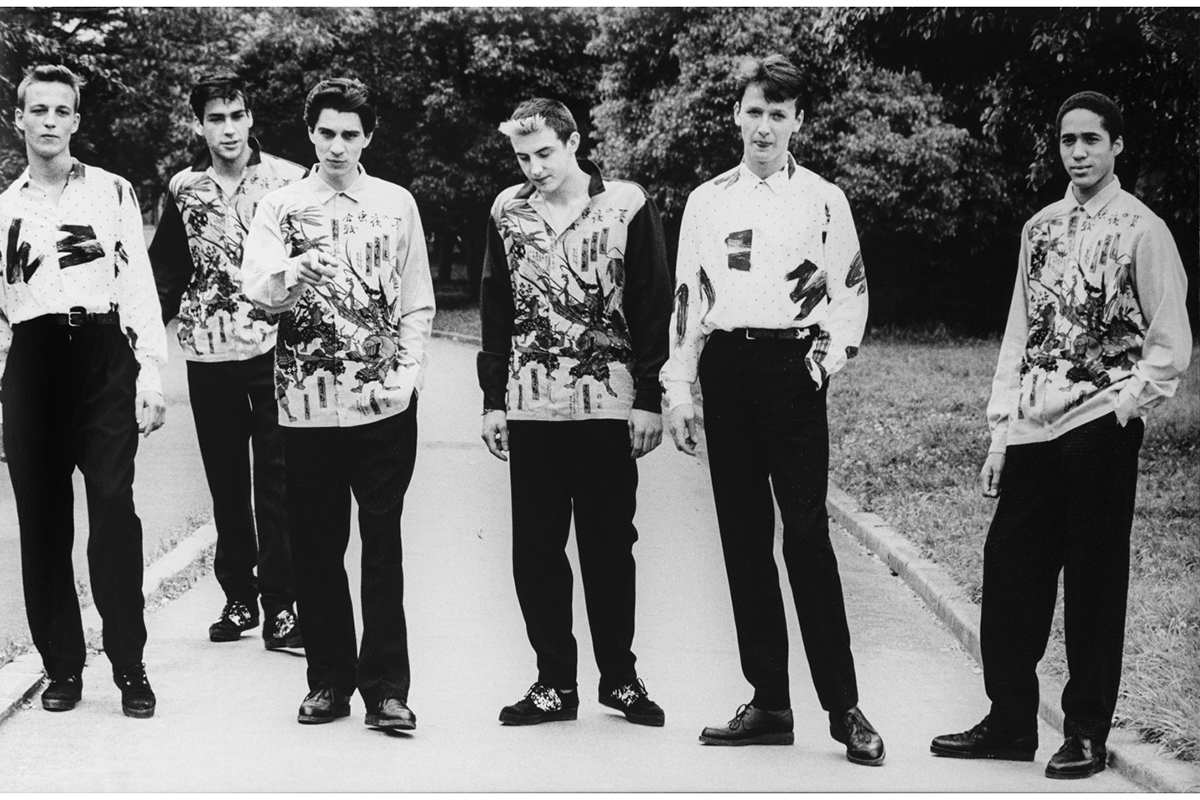

マンションメーカー「MEN'S BIGI」1981年のコレクションを着用したカット(撮影:操上和美) 菊池武夫氏INTERVIEW記事より

マンションメーカー「MEN'S BIGI」1981年のコレクションを着用したカット(撮影:操上和美) 菊池武夫氏INTERVIEW記事より

オープン1年、なかなか個性を出し切れず苦戦していたラフォーレは、地下1階〜1.5階で展開していた小規模なブランドが、売り上げの20%をも占めていることに注目する。渋谷・新宿に立ち向かうには、“原宿に来なければ買えないもの” こそが武器になると考えたのだ。 そしてラフォーレは、お向かいのセントラルアパート内などで多く活動していたマンションメーカー(*1)の本店を誘致し、共に成長して行こうという方針にシフト。ここからラフォーレの大躍進が始まる。

(*1)マンションメーカーとは

店舗を持たず、マンションの一室などで制作〜販売を行う小規模なファッションブランド。多くのブランドは「既存の服に着たい物が無い」という理由でスタートしており、その作品は既製服には無い独特のこだわりに満ちたもの。国内の独立系ブランドとして、1970年代から頭角を現し始めていた。マンションメーカー出身ブランドの代表的な例は、「MEN'S BIGI」、「COMME CA DU MODE」など。ラフォーレには「MILK」や「COMME CA DU MODE」、「BA-TSU 」などが入店。

当時、魅力的なものづくりをする小規模ブランドが原宿に集まっていたものの、若手が出店するには相当のコストがかかったという。そこでラフォーレは、彼らが出店しやすいよう金銭的な環境に配慮し、クリエイターたちへ大きな活躍の舞台を提供した。

世はポストモダン〜バブルの時代。マンションメーカーをはじめとするこだわりのファッションは、時代の「人とは違うものを身に付けたい!」という欲求と濃密にマッチし、加速度的に人気が上昇。そして「魅力ある原宿のブランドは、ラフォーレに本店を置いている」という事実は、自ずとラフォーレの存在感を高めていく。さらにバブル経済が拡大すると、人々の消費が高まり、より差別化された装いのためなら対価を惜しまないようになる……とにかく当時の若者たちにとって、ファッションで自己表現することは今よりもずっとずっと重要な課題だったのだ。

いつしかそれらの個性的なデザイナーによるブランドは「DCブランド(デザイナーズ&キャラクターズブランド)」と総称され、1980年代日本のファッションシーンは、盛大なDCブランドブームへと突入していく。その震源地は原宿であり、ラフォーレはそのムーブメントの中心を担ったと言って過言ではないだろう。

そんな中、ラフォーレは1987年、トレンドへの新たな挑戦とも言えるショップ「ハイパーオンハイパー」を地下に開設する。「ハイパーオンハイパー」は、新人デザイナーや無名ブランドの商品をキュレーションして作った、ラフォーレ初のセレクトショップだ。ここで年間2000万円以上の売り上げを達成すれば “卒業(地上フロアへの出店)” が認められた。この仕組みは、多数のいわゆる “平成ブランド” を世に送り出すことになる(「CHILD WOMAN」「NICE CLAUP」「OZOC」など)。さらに10年後の1997年には、個人レベルの新進デザイナーを発掘・育成する仕組み「エルファクトリー」も設立された。

これらの取り組みから感じられるのは、まだ無名のものであっても、感度の高いデザイナーブランドを積極的に誘致し、挑戦の場を提供する姿勢だ。

ラフォーレ原宿30周年のプレスリリースコメントにある

「短期的な人気やビジネス感覚を優先せずに、次世代に必要なもの、より良いものを提案してきたのは、最先端のファッションを発信する原宿のランドマークとしてのこだわりです」

という言葉に、その決意を感じることができる。

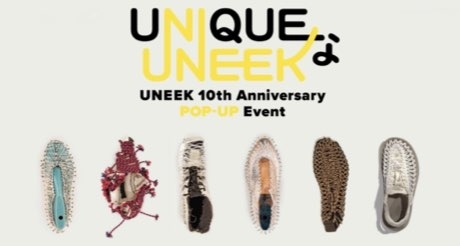

服飾専門学校・エスモードジャポンが2階の「CONTAINER」に出店した「La Boutique ESMOD」。学生クリエイターが、岡山デニムの残反や切れ端などの廃材をアップサイクルした一点物の商品を販売した(2020年)

服飾専門学校・エスモードジャポンが2階の「CONTAINER」に出店した「La Boutique ESMOD」。学生クリエイターが、岡山デニムの残反や切れ端などの廃材をアップサイクルした一点物の商品を販売した(2020年)

現在でも、1〜2階にポップアップスペースを有し、年間150以上のファッション企画を発信しているラフォーレ。「インキュベーション=若手の育成」は、この地のファッションカルチャー生成を見守るラフォーレにとっての重要なキーワードであり、誕生以来、その姿勢がこの街に影響を与え続けている。

ここまで、原宿という街の時代背景、そして主にファッションの切り口から見たラフォーレの歴史をたどってみた。つづく後編では、ラフォーレの持つ文化的側面や、ジャンルレスな情報発信基地としての役割に注目してみよう。

【第4章:愛あるセール!】

【第5章:攻めてる広告はお好きですか?】

【第6章:ここから広がるカルチャー】

【第7章:そして海を越えて】