ダサいものがダサいとハッキリ定義される環境

当時の若者にとって、表参道や原宿の夜遊びは必死に背伸びをしていく場所だった。なぜか? それは、クラブやバーに行けばカッコいい人たちがいる。同じ空気を吸う。同じ音楽で踊る。そのバイブスを少しでも自分の身体に吸収させる。そういったことで色気のある人たちの空気感や表現を自然と学んでいったのだろう。

ナイトカルチャーとして表参道が最も輝いていたのは1980年代初頭から2000年代中盤。桑原茂一と中西俊夫が1982年にオープンさせた日本初のクラブともいえる伝説の「ピテカントロプス」をはじめ、「Club D」「モンクベリーズ」などには国内外の著名人やクリエイターが集まったと言われている。

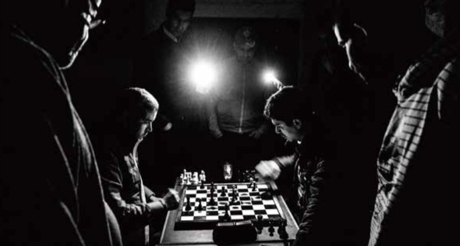

この流れは90年代に入っても衰えず、テクノの伝説的な箱である「マニアックラブ」や、当時は日本で一番“いい女”が集まるディスコと言われた「King&Queen」に続き、「HACHI」「LOOP」「fai aoyama」などのクラブも続々と登場し、音楽のジャンルは違えどカッコいい大人たちが集まる場所としての機能は同じであった。

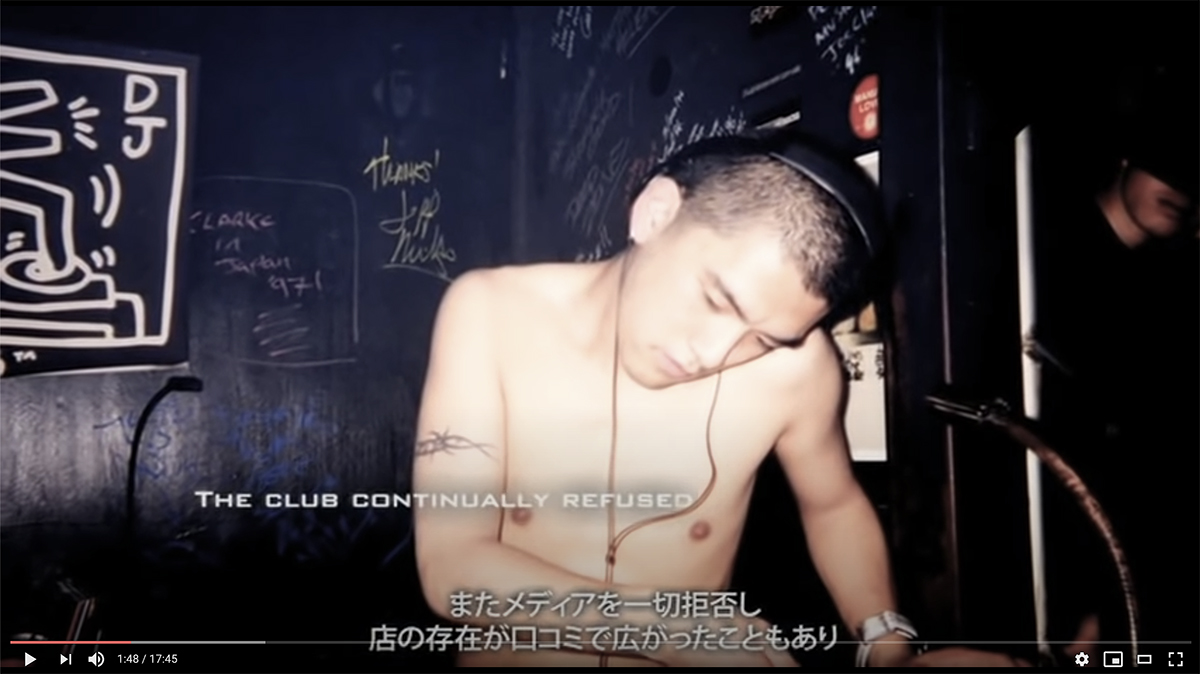

骨董通りに存在した伝説のテクノクラブといわれた「マニアックラブ」。当時は毎週末、入場待ちの待機列で骨董通りに行列が伸びていたとのこと。YouTubeには、ありし日のクラブの姿を映した貴重な映像が残っている(出典:www.youtube.com/watch?v=OCnmJLfByeQ)

この時代にシーンの中心にいた人や、クラブに足繁く通っていた人が口を揃えていうのは、「背伸び」「怖い人たちも多いし、ダサい奴はいられなかった」「ある意味命がけでクラブに行っていた」という遊びに対するストイックな姿勢である。オンラインやSNS上ではいくらでもオルターエゴである自分を“盛る”ことが可能だが、実際の“場”ではその人間が放つ空気で偽物はバレてしまうのだ。かなり排他的なノリではあるが、それがクラブに集まる人のレベルや空気の濃度を維持し、面白い人が集まり続けた理由なのだろう。