カルチャーの偶像

「カルチャー=文化」という説明で済むなら、そもそも“カルチャー”という言葉はこんなに多用されないだろう。同じ嗜好を持つ者の集まり、ある時代における特有の集団行動、独自の風習。Wikipedia的な解釈は無数にあるが、ひとつだけ言えるとすれば、多分カルチャーの始まりはポップなものではない。

それはコンプレックスの共鳴である。

社会の抑圧、個性の抹消、差別、偏見、そういったものに対しての抵抗(=カウンター)が、特定の行動や表現を通して表出されるものがカルチャーなのである。

また、カルチャーにはこれまで発信源があった。HIP HOPであればニューヨーク、HOUSEであればシカゴ、TECHNOであればデトロイトやベルリン、スタートアップであればサンフランシスコといった具合に。そして、タケノコ族やクールス、裏原といったブームを生み出してきた表参道・原宿という街は、間違いなく日本におけるファッションや音楽カルチャーの中心だったと言えるだろう。

しかし今、場所から“カルチャー”が生まれる時代は終焉を遂げつつある。カルチャーは場所を必要としなくなったのだ! 大手資本に独占された都市、健康なオタクが溢れる秋葉原、不良がいなくなったクラブ。誰もがオンラインで表現をできるようになり、並列化された世界。

特にクラブやバーなど場所を必要としてきたナイトカルチャーというものとは相性が悪い時代であることは間違いない。終電でクラブまで仲間に会いにいくよりも、YouTube配信を家の中で見ながら仲間とチャットで一体感を得る方が断然お手軽なのである。繰り返す、場所は重要でなくなったのだ。

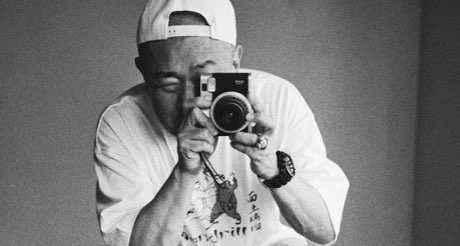

写真:藤代冥砂(meisafujishiro.org)

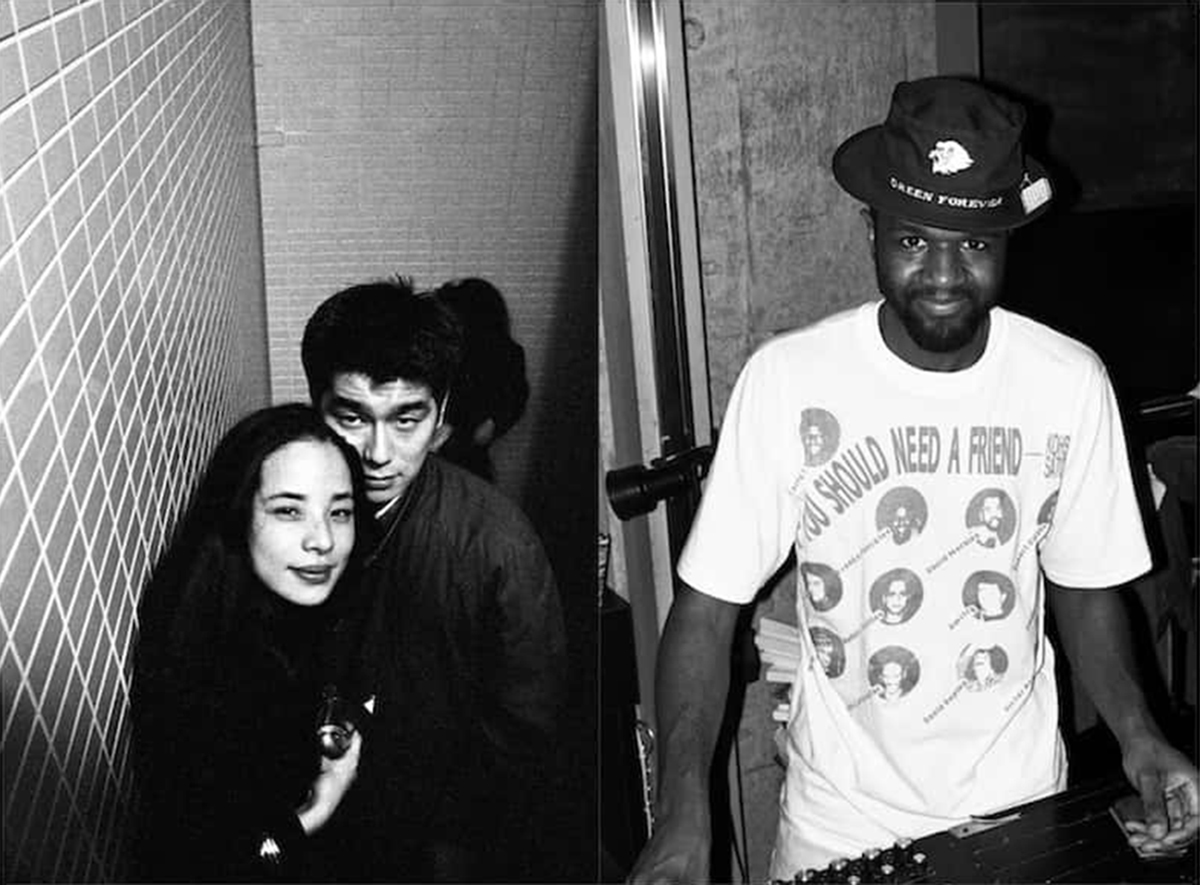

写真:藤代冥砂(meisafujishiro.org)

ナイトライフの“場”が生み出すものとは

カルチャーの発信地がオンラインへシフトされる中で、見落とされているものは一体なんだろうか? それは“身体感覚”と“変性意識”である。多くのカルチャーはナイトライフから生まれてきたといっても過言ではない。特にクラブやバーなどはそういった人たちが一堂に会する社交場としての役割を担っており、「LONDON NITE」(*1)を見ればわかるように、そこでの出会いや繋がりがたくさんの優れたクリエイティブを産み出してきたことは説明不要だろう。そこで彼らは何を交換していたのか?

(*1)1980年、音楽評論家の大貫憲章が“ロックで踊る”を標榜し、日本初のロックDJイベントとして新宿ツバキハウスからスタートした伝説のイベント。藤原ヒロシやNIGO®らストリートカルチャーの立役者たちがこぞって出入りしていたことで有名。

それはビジネスアイデアや人脈というような表面的なものではなく純粋な“身体感覚”や“変性意識”の共有である。こういった感覚はオンラインでは共有することが最も難しいもののひとつだ。当時のクラブという空間内で、人間同士の波長が作り出す空気の“身体感覚”を感じるということが日夜行われていた。そしてそれは、クリエイティブなコトや人同士が繋がっていく根底の意識の中で、無意識の楔のような重要な役割を果たしていたと思う。そしてまた、カッコいい大人たちが醸し出す“色気”を学ぶ場所でもあったのだ。

【次のページ】>> ダサいものがダサいとハッキリ定義される環境